正在展出

2025年4月

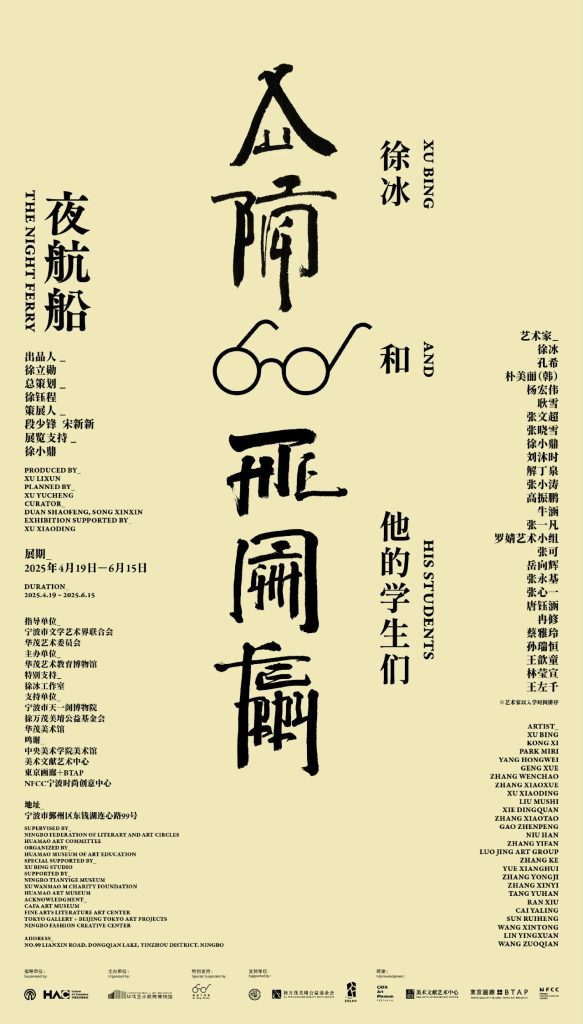

宁波 华茂艺术教育博物馆

《夜航船:徐冰和他的学生们》

工作记录

2025年3月

《写给徐老师的一封信》

徐老师好:

终于提笔给您写这封信,希望您最近一切都好。

去年春天与您见面时,我和您到提过一个正在构思的艺术项目,不过当时卖了个关子,只透露说这个项目一旦搞起来,我以前的那些作品和想法,就都不会再继续了。现在这封信寄来,这个方案就算开始了。

前阵子段少锋联系到我,问我毕业作品是否还在国内,可以放到这次在宁波的师生展中。考虑几天,我觉得这或许是开始新项目的最好机会,发消息问他是否可以展出一个新的“作品”。好在他并没多问,痛快答应。我没有明确告诉他,尽管我计划参加这次展览,但并没有打算提供任何作品。

这个新的项目就是:为自己制造一个从不制作任何作品,却能够持续参加当代艺术展览、参与当代艺术活动,得到艺术系统接受与承认的艺术家身份。

我提出这个方案,您一定不会感到意外。您一向了解我对“做作品”这件事抱有抵触,也知道我一直想做着艺术家(虽然也不是非做不可)。现在好了,这个矛盾终于得以解决。

想一想,我上一次向您阐述我的作品想法,竟然已经是五六年前的事了。那次我提出了一个还不错的作品构思,您的第一个问题就是:“你有没有上网查查,这个想法是否有人做过了?”这个问题听起来不太学术,我想它却指向了当代艺术领域某种本质性的东西。 如今,在一个艺术家的整个创作流程中,究竟哪个环节不可或缺、至为关键,以至于所有艺术家都无法绕过的?最现实的答案就是,他(她)最好先上网查查,有没有人抢先一步做过类似的作品,否则容易前功尽弃。当然,“创新”是当代艺术家工作的基本前提。在理想状况下,每个艺术家都应该创造出当代艺术系统中所没有的东西,才能在这个不断膨胀的系统中获得位置。但值得思考的是,这是一个怎样的一个位置?它与整个艺术系统,与系统中的其他构成之间,又处于一个怎样的关系之中?

一个中国艺术家在一个中国的美术馆中展出一件作品,并不需要和纽约或巴黎的任何机构打招呼。从操作上看,这件作品的展出与世界上发生过的无数当代艺术展览并没有什么直接的实质性关联。然而,当人们尝试对这件作品作出某种价值上的评判时,却不得不调动“当代艺术”这一概念框架下被生产出的所有作品作为参照,来判断它是否体现出了某些方面的创新性。当然,当代艺术允许每个人对一件作品做出主观评价,但这件作品是否是“新”的,却可以是一个事实判断。当然,没有人可以说自己见过世界上所有当代艺术作品,对个人来讲,它实际上是一个理论上的,存在于想象中的集合。但也只有在这种想象中,当代艺术才可以被看做一个“系统”。这个系统以作品间的差异性为线索,串联起无数个具有类似架构、相似运作机制的美术馆、画廊以及流窜其中的理论家、策展人、艺术家。

与之前的艺术相比,当代艺术系统可以说是空前的全球化,无比庞大。数以千万计来自不同地域、不同时期,质量上参差不齐的艺术作品被整理到一个共时性的平行关系中。虽然这些作品时常被五花八门的“主题”所归置(如主体性展览),但这些主题大多抽象且临时,彼此之间也缺乏在逻辑关联。所以,作品之间的关系实际上是孤立的,原子化的,它们既没有时间上的叠代关系,也不存在思想上的交锋。只有在频繁出现的抄袭闹剧中,我们才看到艺术家跳出来针锋相对:哪一位率先发明了这种了不起的艺术语言?我们曾经讨论过,“艺术语言”是一个技术性问题(所以才能在学院教育中扮演重要角色),但“艺术语言创新”却总被误以为是艺术的核心问题,成为艺术创作的终极解释。当然,这是一种重要的技术,它帮助艺术家在系统中找到坑位。

19年我参加博士入学考试,您给出的论文考题是“挪用与抄袭”,我现可以尝试做答:杜尚可以挪用蒙娜丽莎,因为二者是艺术在不同定义下的产物,本质上说与其他领域的东西拿来用用没有什么区别;当代艺术家之间作品太过相似,就触碰到了这个系统的基本逻辑,所以无法接受。想必印象派、立体派的兄弟们不会因为谁和谁画风太像而撕破脸。他们当然也在“创新”,但是某种具有时间上的方向性的、关于艺术定义与范式的“新”,而不是当下这种“我与你们所有人都不同”的“新”。我当然不是说那时的艺术优于当下,虽然在艺术史话语中充满英雄主义色彩,但限制在特殊媒介中的创新,再怎么重新定义艺术,我觉得都没什么好羡慕的。

早有理论家用“永恒的当下”“后历史”等靚词(我前面说的共时性关系差不多也这个意思),否定当代艺术被重新定义的可能。您常说,当代艺术这个领域还“非常年轻”,您也说当代艺术系统其实“及其陈旧”——这两个看似矛盾的判断放到一起,其实就是当代艺术的真实状态。假设杜尚有一件从未发表的作品突然被找到,咱们偷偷把它放到今年的当代艺术展里,会有人觉得不妥吗?(不行就给它放大,要不就多做几个。)当代艺术从根本上还是一如初生时的年轻姿态。但反过来说,这种长期的稳定的结果就是变得极其陈旧。

当代艺术有点像一个陈旧的、巨大但简化的“福特主义”生产线,理论家、策展人、美术馆领导、画廊主和艺术家,每个人完成自己的份内工作,艺术就被源源不断地生产出来;在整个生产线中,没有人处于中间位置。(“谁说了也不算”。)事实上,当代艺术“差异性创新”的基本逻辑,并不能给出所谓“艺术的核心”,它只能逼迫艺术家不断走向边缘。标榜“自由创造”的创新,在差异性追求的驱动下,不断的将艺术家、作品推向无来由的激进、偏执和怪异——人是什么事儿而都能干的出来的。常有作品被美言为“拓展了艺术的边界”,但这种边界的拓展本质上还只是同一范式的复制粘贴。

您一向强调艺术与社会现场的关系,这种观念使您创做出了很多杰出作品(正是这些作品吸引着我,让我一直没有放弃想要成为一个艺术工作者的想法)。但在那之前,您说您曾误以为艺术创作是一种“IQ竞赛”,就是比谁更聪明更有创造力。这可能是您的艺术生涯中,在思维上的一个“误区”,但却是艺术领域的一个常态,是当代艺术运作机制的必然结果。一个独立的艺术家,可以吸收社会现场的巨大能量,使它的作品与社会现场产生一种有机的、流动的关系,但为什么当代艺术整体却看上去那么一成不变、陈旧不堪?我想可能正是当代艺术的底层运作机制,那种不断追求差异性创新的硬性要求,形成了一个强大的推力,使“艺术”这个东西与社会现场难以建立起一种真正的直接关系。

左派思想者总把当代艺术想象成思想的武器,那我看当代艺术可能是这个世界上最没有伤伤力的武器了。当代艺术作品可能承载的最激进的态度,最尖锐的批评,最终不过成为阐释作品的手段或话术,封存于艺术话语之中,安置在美术馆内。如果说艺术能够在人类文明发展中起到某种调节作用,我想这种调节也只能是在艺术的范式转换或重新定义的过程中,在与其他社会领域间的摩擦、融合、关系的重组中才能达成。

说了这么多关于当代艺术系统的问题,显得它好像很重要,其实并不重要。几百年后只会有少数艺术家的名字和作品留下来,就像人们并不会关心米开朗基罗在怎样的体制中工作,也不会在意他的竞争者们又做了些什么东西。就像您说的,人类文明是由少数人标定的。但我想这些艺术家、艺术作品能够标定文明,并不是因为这些艺术家多有能耐,不是因为这些作品本身有多了不起。而是它们向我们传递了一种信息:这样的作品在某个时代(不一定是它被创作的那个时代)获得了最大的承认、肯定与欣赏。艺术的历史在一定程度上与技术相关,但是在相同技术水平下面,为什么大家欣赏这件作品,而不是另一件? 相对于传统的人类文明数据库(博物馆、图书馆等),如今的互联网有一个好处在于它不止记录某个时期被人们认为是好的东西。在“好”的东西与“不好”的东西的对比中,文明在某个时期的特定状态会被看的更清楚。

最近有很多关于“AI是否能取代艺术家”的讨论,我想它能成为一个话题,也多少印证了“艺术语言”的技术性本质。AI当然可能模仿当代艺术家生产点作品,但更具威胁性的恐怕是另外一种可能:依照现在人类呈现出的对算法的依赖,会不会以后要说谁谁是某个时代起到最关键影的艺术家,也要交给ai算法,在充满蝴蝶效应的、盘根错节的海量数据中做出判断?这种判断虽然是后置性的,但也会对后来的艺术产生根本的影响。想象一下,像现在的外卖小哥一样困在算法中的艺术家。折回来看,现在的艺术家不是不也被困在另外一个算法之中? 无论是AI替代艺术家,还是艺术被算法重新定义,我想都未必是坏事。

说回我的这个项目。作出这个决定并不容易,因为它一旦开始,严重点说,这就意味着断了后路,让我无法再做一个传统意义上的艺术家。您常将自己的艺术家身份形容为“爱思考的手艺人”,说的很实在,却是对艺术家这一角色相当到位的概括。古代的艺术家不擅思考也很难做出好的东西;当代艺术家,无论他如何激进,强调思想、做观念、做行为,最后还是要交给画廊、美术馆一点东西摆在那里。艺术家的历史多多少少是一部工匠史。但现在也未必非要如此。不再做东西,告别手艺人身份的艺术家,我想在当下的时代应该并不难获得认可。人类自古以来便具备为不存在的事物赋予价值与能量的能力,而艺术在过去或多或少承担了这种想象的视觉依托作用。然而到了当代,人们对这种依托物的需求似乎正在逐渐减少。我想,可能我这才是真正的“区块链”艺术。

最近几天,美术馆的工作人员不时联系我,询问此次展出作品的名称、尺寸、展示方式、作品阐释、作品保值、起运期间……我一一无法给出。这个项目与当代艺术运作范式的轻微的不适配,隐约让我觉得自己做对了什么。我曾多次向您说过,未来的一个好的艺术家,一定是针对艺术系统做点什么,而不是在现有框架中按照艺术系统的要求生产作品。这个项目算是我的一点尝试。

对于这个项目可能给美术馆工作人员和策展人带来的不便,我感到抱歉。但我猜想它的接受与实现,应该不会受到太大的阻力。相对于艺术系统中已经出现过的很多东西,它看上去并不是特别的新鲜和刺激。但同时,这个项目的出现又能使艺术这个领域看上去如此不同:在所有的人类活动中,艺术是唯一一个能为一个什么都不做、不生产的人赋予“职业身份”的领域。

这个项目需要长期坚持。我会进一步整理关于项目的具体构想,以及此次展览的操作细节,之后再与您详细讨论。

最后祝大家展览成功!

此致

敬礼

冉修

2025年3月于巴黎

contact

ranxiu.email@gmail.com